「君たちはどう生きるか」という言葉には、深い問いかけが込められています。それは単なる本や映画のタイトルではなく、私たち一人ひとりに向けられた人生の根本的な問いかけでもあります。本記事では、1937年に出版された吉野源三郎の名作小説「君たちはどう生きるか」と、2023年に公開されたスタジオジブリの宮﨑駿監督による映画「君たちはどう生きるか」の両方を詳しく解説します。

小説と映画は直接的なつながりはありませんが、タイトルが示す「生き方を問う」という本質的なテーマは共通しています。この記事を通じて、それぞれの作品の魅力や価値、そして現代社会における意義について探っていきましょう。

目次

原作小説「君たちはどう生きるか」

岩波文庫版「君たちはどう生きるか」表紙

作品概要

「君たちはどう生きるか」は1937年、吉野源三郎によって執筆された小説です。当初は『日本少国民文庫』第5巻として、新潮社から出版されました。戦後になって語彙を平易にするなどの変更が加えられ、ポプラ社や岩波書店からも出版されています。児童文学の形をとった教養教育の古典としても広く知られています。

2017年には羽賀翔一による漫画化『漫画 君たちはどう生きるか』がマガジンハウスから出版され、2018年3月には累計200万部を突破しました。また、2023年7月20日には岩波文庫において累計販売数が、長らく1位だった『ソクラテスの弁明』を超え、本作が1位になったことが発表されました。

ストーリー

物語は、「コペル君」こと本田潤一という15歳の少年を主人公としています。コペル君は友人たちと学校生活を送るなかで、さまざまな出来事を経験し、観察します。各章のあとに続いて、その日の話を聞いた叔父さんがコペル君に書いたノートという体裁で、「ものの見方」や社会の「構造」、「関係性」といったテーマが語られるという構成になっています。

コペルニクスのように、自分たちの地球が広い宇宙の中の天体の一つとして、その中を動いていると考えるか、それとも、自分たちの地球が宇宙の中心にどっかりと坐りこんでいると考えるか、この二つの考え方というものは、実は、天文学ばかりの事ではない。世の中とか、人生とかを考えるときにも、やっぱり、ついてまわることになるのだ。

—ものの見方について(おじさんのノート)

最後にコペル君は叔父への返答として、ノートに「自分の将来の生き方」について決意を書き綴り、語り手が読者に対して「君たちは、どう生きるか」とたずねてこの小説は終わります。

教育的意義

本書は単なる物語ではなく、教育的な要素が豊富に含まれています。コペル君と叔父の対話を通じて、読者に以下のような価値観や考え方を伝えています:

- 自己中心的な考え方から脱却し、世界の中の一員として自分を位置づける視点

- 社会の仕組みや人間関係を批判的に考察する力

- 他者への共感と思いやりの大切さ

- 社会的な不平等や差別に対する問題意識

- 自分自身で考え、判断する主体性

学校教育の中で「どう生きるか」を考えていくのは「道徳教育」ですが、『君たちはどう生きるか』が出版された時代には「修身」と呼ばれていました。本書は、子どもたちが自ら考え、判断する力を育てるための教材として、現代の教育現場でも活用されています。

羽賀翔一による「漫画 君たちはどう生きるか」表紙

影響と評価

『君たちはどう生きるか』は80年以上にわたり読み継がれ、多くの人々に影響を与えてきました。丸山眞男は、子供であるコペル君が現実を観察し、色々な事を発見していく過程をごく自然に描く作者の筆致と、叔父さんからの手紙という形で主人公の発見を補完する構成を称賛しています。

また、本書の題ともなっている「君たちはどう生きるか」という問いかけには、「いかに生きるべきか」という倫理的な問題だけでなく、どういった社会科学的な認識のもとで生きていくかという問題が提示されている点も高く評価されています。

著者の吉野源三郎によれば、『君たちはどう生きるか』はもともと文学作品として構想されたものではなく、倫理についての本として書かれました。しかし、その思想や問いかけが文学作品としての質の高さと相まって、長年にわたり多くの読者に愛され続けています。

映画「君たちはどう生きるか」

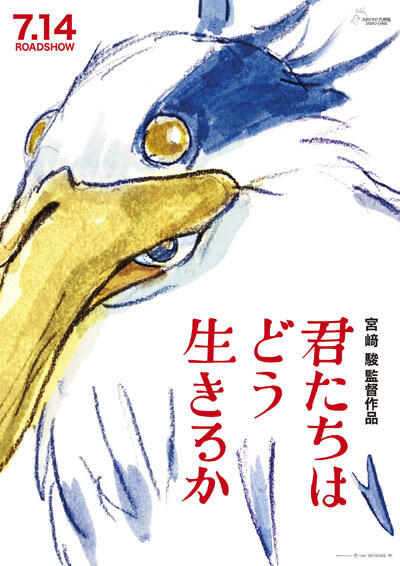

映画「君たちはどう生きるか」メインビジュアル(スタジオジブリ公式サイトより)

作品概要

『君たちはどう生きるか』は、2023年7月14日に公開されたスタジオジブリ制作による日本のアニメーション映画です。宮﨑駿の原作・脚本・監督による冒険活劇ファンタジーで、宮﨑の長編監督作としては2013年公開の『風立ちぬ』以来10年ぶりの作品となりました。

タイトルは吉野源三郎の同名小説に由来していますが、内容は全く異なるオリジナルストーリーとなっています。公開前も公開後もほぼ情報を明かさず、予告も制作しないという異例の宣伝方法を取ったにもかかわらず、大きな話題となり興行的にも成功を収めました。

2024年3月11日には第96回アカデミー賞で日本映画としては『千と千尋の神隠し』以来21年ぶりとなるアカデミー長編アニメ映画賞を受賞しました。また、第77回英国アカデミー賞でもアニメ映画賞を受賞するなど、国際的にも高い評価を得ています。

ストーリー

太平洋戦争が始まってから3年目に、眞人は実母・ヒサコを火災で失います。軍需工場の経営者である父親の勝一はヒサコの妹・夏子と再婚し、眞人は母方の実家へ工場とともに疎開します。疎開先の屋敷の近くには「覗き屋の青サギ」が住む塔が建っていました。

ある日、夏子が失踪してしまい、それを探すために眞人は青サギに導かれて「下の世界」へと足を踏み入れます。そこで眞人は若いキリコや火を操る少女ヒミ、インコたちなど様々な存在と出会い、冒険を繰り広げていくことになります。

「下の世界」で眞人は自分の大伯父と出会い、「13個の悪意のない石の積み木」を託されそうになりますが、眞人は「この傷は自分でつけました。僕の悪意の印です」と言って拒否し、元の世界へ夏子と一緒に帰ることを選びます。

最終的に眞人は夏子、青サギとともに現実世界へ戻り、終戦を迎え、弟も生まれて家族との新たな生活を始めることになります。

主要キャラクター

※画像は「TMDB」から引用

眞人(まひと)

![]()

声:山時聡真

本作の主人公。小学6年生、11歳の少年。名字は「牧」。太平洋戦争が始まった3年目に、火災で母を失い、父と共に母方の実家である屋敷へと疎開する。母を失った影響もあってか性格は寡黙で、継母となる夏子に対しても心を開かず、彼女を母ではなく「父の好きな人」と認識していた。

青サギ / サギ男

![]()

声:菅田将暉

眞人が疎開した屋敷にいる謎のアオサギ。屋敷の人々からは「覗き屋の青サギ」と呼ばれている。人間の言葉を話し、カエルや魚の群れを操るなど、明らかに普通の鳥ではない行動を見せる。普段は青サギの姿で眞人を監視しているが、その正体は嘴の如く大きな鼻をした禿げ頭の小男。

ヒミ

![]()

声:あいみょん

本作のヒロイン。火炎を操る力を持った、赤い服の少女。力が万全の時は、炎を伝って別の場所へ瞬時に移動したり、花火を放ってペリカンを追い払うことができる。その正体は、少女時代に「下の世界」へ迷い込んだ眞人の母ヒサコその人である。

夏子(なつこ)

![]()

声:木村佳乃

眞人の父の再婚相手で、ヒサコ(ヒミ)の妹。姉のヒサコと瓜二つの容姿。眞人にとっては叔母であり、継母でもある。眞人と出会った時点で妊娠している。眞人の母になろうと奮闘するが、中々心を開こうとしない眞人の態度に思い悩む。

制作背景

2013年、宮崎駿はアニメーション映画『風立ちぬ』を公開し、それを最後に長編映画の制作から引退することを表明しました。しかし、2017年2月24日にプロデューサーの鈴木敏夫が「Oscar Week 2017」において、宮崎が長編映画の制作に復帰したことを公表し、事実上の引退撤回となりました。

同年5月19日、新作のスタッフを公式サイトで募集開始し本格的に制作がスタートしました。10月28日に早稲田大学で開催されたイベントで新作のタイトルが『君たちはどう生きるか』であると明かされました。

宮﨑駿監督は本作のために、より人間的な労働環境の中で制作を進めたことが明らかになっています。鈴木敏夫によれば、働き方改革で午後8時にはスタッフが帰るようになり、みなが今までより人間的な顔になったとのことです。また、宮﨑は本作においては全てのカットに自ら手を入れるようなことは行わず、あくまで絵コンテの制作に専念したといいます。

公開に際しては、宣伝を一切行わないという異例の方針を取りました。鈴木敏夫はこれについて「情報があふれている時代、もしかしたら情報がないことがエンタテインメントになる」と語っています。

映画「君たちはどう生きるか」主題歌 米津玄師「地球儀」

受賞歴

映画「君たちはどう生きるか」は国内外で多くの賞を受賞しています。主な受賞歴は以下の通りです:

- 第96回アカデミー賞 長編アニメーション映画部門賞 受賞(2024年)

- 第81回ゴールデングローブ賞 アニメ映画賞 受賞(2024年)

- 第77回英国アカデミー賞 アニメ映画賞 受賞(2024年)

- 第47回日本アカデミー賞 最優秀アニメーション作品賞 受賞(2024年)

- 第78回毎日映画コンクール 大藤信郎賞 受賞(2024年)

- 第49回ロサンゼルス映画批評家協会賞 アニメ映画賞 受賞(2023年)

- 第48回トロント国際映画祭 観客賞 第3位(2023年)

原作と映画の関係

吉野源三郎の小説「君たちはどう生きるか」と宮﨑駿監督の映画「君たちはどう生きるか」は、タイトルを共有していますが、内容は全く異なります。映画の原作というわけではなく、宮﨑駿監督が少年時代に母から手渡された同名小説にインスパイアされ、オリジナルの物語に自身の少年時代を重ねた自伝的要素を含む作品として制作されました。

映画内では、主人公の眞人が母親から遺された「君たちはどう生きるか」の本を読み、感動する場面があります。このように、小説そのものが映画の中で重要な小道具として登場することで、両作品は緩やかにつながっています。

また、両作品に共通するのは「生き方を問う」というテーマです。小説では15歳の少年が叔父との対話を通じて自分の生き方を考え、映画では11歳の少年が冒険を通じて成長し、自分なりの生き方を見つけていきます。どちらも若者の成長物語であり、読者・観客に「あなたはどう生きるか」という問いを投げかけています。

原作小説と映画の比較

| 原作小説 | 映画 | |

|---|---|---|

| 発表年 | 1937年 | 2023年 |

| 作者 | 吉野源三郎 | 宮﨑駿 |

| 主人公 | 本田潤一(コペル君)・15歳 | 牧眞人・11歳 |

| 時代背景 | 1930年代の日本 | 太平洋戦争中の日本 |

| ジャンル | 教養小説 | ファンタジー冒険活劇 |

| テーマ | 倫理観、社会認識、成長 | 喪失、再生、冒険、成長 |

テーマと伝えたいメッセージ

吉野源三郎の小説「君たちはどう生きるか」では、以下のようなテーマとメッセージが込められています:

- 自己中心的な見方から脱却し、より広い視野で世界を見ること

- 社会の仕組みを理解し、批判的に考える力を養うこと

- 人間としての尊厳と平等の大切さ

- 自分の行動に責任を持つこと

- 知識だけでなく、実際の体験を通して学ぶことの重要性

一方、宮﨑駿の映画「君たちはどう生きるか」では、次のようなテーマが描かれています:

- 喪失と再生 - 母親を失った主人公が、新しい家族を受け入れていく過程

- 現実と異世界 - 現実世界の困難から異世界への逃避と、再び現実に戻る勇気

- 悪意と共生 - 悪意を持ちつつも生きることの意味

- 創造と破壊 - 世界の均衡を保つ困難さと、新たな創造の可能性

- 選択と成長 - 自分の道を選ぶことで成長していく姿

映画の最後で、眞人が大伯父から世界の管理者としての役目を断り、自分の世界に戻ることを選んだシーンは象徴的です。これは「どう生きるか」という問いに対する眞人なりの答えであり、自分の世界で自分の家族とともに生きることを選んだことを示しています。宮﨑駿監督は、悪意のある世界の中でも、ポジティブでいること、明るい未来を信じることの大切さを伝えていると解釈できます。

『君たちはどう生きるか』では、眞人は新しい家族を受け入れる。現実の世界は、暗いニュースばかりだ。その「悪意のある世界」の中でも、ポジティブでいること、明るい未来を信じること。これこそが宮崎駿の子どもたちに対するメッセージである。

心に響く名言・名シーン

原作小説の名言

- 「英語や、幾何や、代数なら、僕でも君に教えることができる。しかし、人間が集まってこの世の中を作り、その中で一人一人が、それぞれ自分の一生を生きて行くということについては、僕も君と同じように、まだまだ考えつづけている最中なのだ。」

- 「きっと君は自分を取り戻せる。新たな一歩を踏み出すことができる。僕たち人間は、自分で自分を決定する力をもっているのだから。」

- 「世の中を回している中心なんて、どこにもありゃしない。みんな一人ひとりが、世の中の一部なんだ。」

- 「でも、いい気持ちか悪い気持ちかは、物に決められるものじゃなくて、自分で決めること、それが君の責任なんだ。」

- 「人間として生きていくということは、自分のためだけではなく、みんなのために生きていくということなんだ。」

映画の印象的なシーン・セリフ

- 眞人が大伯父に対して「この傷は自分でつけました。僕の悪意の印です」と言い、石の積み木を引き継ぐことを拒否するシーン

- 夏子に対して「お母さん」と初めて呼びかけ、彼女の苦しみを理解するシーン

- ヒミが「私は眞人のお母さんになるんだからな」と告げるシーン

- 青サギとの別れの場面で「あばよ友達」と言い残し去っていくシーン

- 「下の世界」から戻った後、家族と共に新たな生活を始める最終シーン

現代における意義

1937年に出版された小説「君たちはどう生きるか」が、なぜ今もなお多くの人々に読み継がれているのでしょうか。それは、本書が提示する問いかけや価値観が、時代を超えて普遍的な意義を持っているからです。

現代社会では、インターネットやSNSの発達により、膨大な情報に囲まれる一方で、深く考える機会が減少しています。また、格差社会の拡大や環境問題、グローバル化など、複雑な課題が山積しています。このような時代だからこそ、「どう生きるべきか」という根本的な問いに向き合い、自分自身で考え、判断する力が求められているのです。

小説「君たちはどう生きるか」は、読者に「天動説」的な自己中心的な視点から脱却し、「地動説」的な世界の中の一員としての視点を持つことを促します。この視点の転換は、現代のグローバル社会を生きる上で非常に重要です。

一方、映画「君たちはどう生きるか」は、喪失と再生、現実と幻想、創造と破壊といったテーマを通じて、困難な時代を生きる勇気と希望を描いています。特に、映画の公開された2023年は、パンデミック後の世界で多くの人々が将来への不安を抱える中で、「悪意のある世界」の中でもポジティブでいること、明るい未来を信じることの大切さというメッセージは、多くの人々の心に響きました。

両作品は形式や内容は異なりますが、「自分はどう生きるべきか」という問いを投げかけ、読者・観客に考えるきっかけを与えるという点で共通しています。